- 顕微授精(ICSI)とは?手法と適応ケース

- 顕微授精と体外受精の違い:

受精率と費用の比較 - 顕微授精が適しているケース

- 顕微授精のスケジュール・流れ

- 顕微授精のメリット・デメリット

- 顕微授精に関する質問

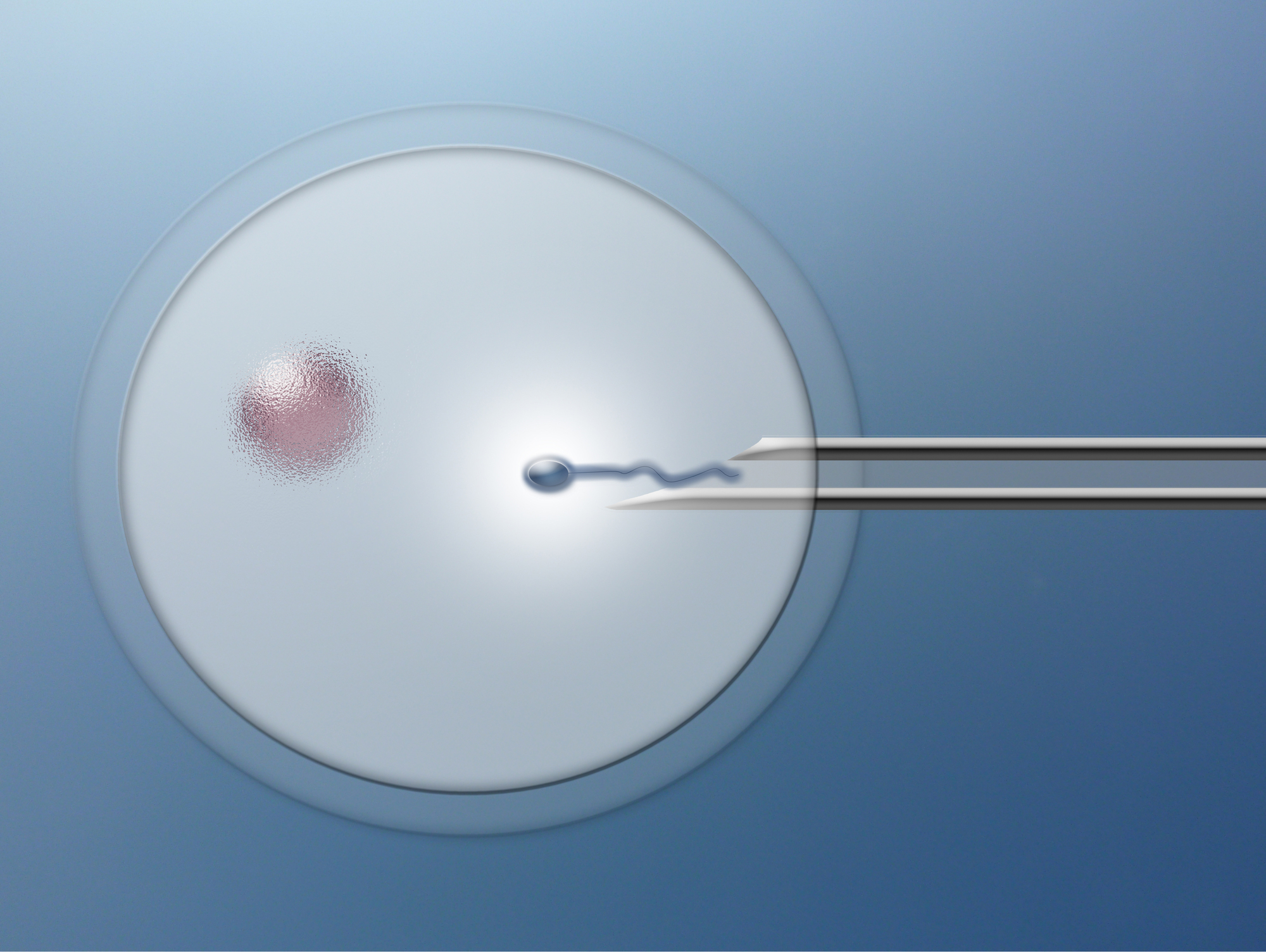

顕微授精(ICSI)とは?

手法と適応ケース

顕微授精(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)は、体外受精の一種で、顕微鏡下で極細のガラス管(マイクロピペット)を使い、精子を卵子に直接注入することで受精を促す方法です。主に以下の場合に適用されることが多い治療法です

顕微授精(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)は、体外受精の一種で、顕微鏡下で極細のガラス管(マイクロピペット)を使い、精子を卵子に直接注入することで受精を促す方法です。主に以下の場合に適用されることが多い治療法です

- 一般的な体外受精で受精が成立しない場合

- 精子の数が少ない、運動率が低いといった男性不妊が原因の場合

顕微授精と体外受精の違い:

受精率と費用の比較

一般的な体外授精では、卵子の入っている培養液の中に、精子を振りかけることで受精を図ります。一方の顕微授精では、顕微鏡で観察しながら、マイクロピペットを使い1つの精子を卵子へと直接注入します。顕微授精は体外授精の1つの方法とも言えますが、主にこのような違いがあります。

一目で分かる!

顕微授精と体外受精の違いについて

受精方法

| 体外受精(IVF) | 精子を卵子の入った培養液に入れ、自然に受精を促します。 |

|---|---|

| 顕微授精(ICSI) | 顕微鏡下で精子1つを極細のガラス管(マイクロピペット)を用いて卵子に直接注入します。 |

適応症

| 体外受精(IVF) | 不妊の原因が特定できない場合や、排卵障害、卵管閉塞などが原因で自然妊娠が難しい方に適しています。 |

|---|---|

| 顕微授精(ICSI) | 男性不妊(精子の数が少ない、運動率が低い、抗精子抗体があるなど)の場合や、体外受精で受精が成立しなかった場合に選ばれることが多いです。 |

受精率

| 体外受精(IVF) | 自然に近い形で受精を試みるため、やや受精率が低い場合があります。 |

|---|---|

| 顕微授精(ICSI) | 精子を直接卵子に注入するため、受精率が高い傾向にあります。 |

費用

| 体外受精(IVF) | 顕微授精よりも比較的費用が抑えられます。 |

|---|---|

| 顕微授精(ICSI) | 体外受精より費用は高額になりますが、受精の成功率が上がるため、選択肢として有効です。 |

顕微授精が適しているケース

女性の年齢が高く

妊娠や出産を急ぐ場合

年齢とともに卵子の質が低下するため、顕微授精で受精を確実に行うことが妊娠への近道となることがあります。

女性の卵子の数が

極端に少ない場合

卵子が限られている場合、一つ一つの卵子を大切に扱い、確実に受精を目指す必要があります。

男性の精子数が少ない、

または運動率が低い場合

精子が卵子に自然に到達し受精することが難しい場合、顕微授精により受精の可能性を高めます。

一般的な体外受精で

妊娠しない場合

通常の体外受精で受精が成立しなかったり、妊娠に至らなかった場合、顕微授精が有効な選択肢となります。

顕微授精のスケジュール・流れ

顕微授精(ICSI)を行う際の基本的なスケジュールと流れは以下の通りです。

1診察・血液検査

月経3日目までにご来院いただき、診察と血液検査を行います。

問題がなければ、排卵誘発剤を使用して卵巣刺激を開始します。

2薬剤調整

月経8〜10日目に再診察し、経腟超音波検査と血液検査を行います。

卵胞の発育状況に応じて、薬剤の量を調整します。

3排卵誘発 (LHサージ)

卵胞が十分に発育したら、採卵の2日前に点鼻薬または注射を使用して排卵を誘発します。

4採卵

経腟超音波ガイド下で採卵針を用い、卵胞から卵子を採取します。

麻酔は局所麻酔または静脈麻酔を選択可能です。

| 局所麻酔 | 痛みは少しありますが、処置の様子を確認できます。 |

|---|---|

| 静脈麻酔 | 眠った状態で処置を受け、目覚めたら終了しています。 |

4採精

精液を同日中にご持参いただきます。精液の状態によっては院内で採精をお願いする場合があります。

処置時間

採卵自体は10分程度で終了し、異常がなければ注意事項の説明後にご帰宅いただけます。

5顕微授精 (採卵当日)

顕微鏡を用いて、精子を卵子の細胞質内へ注入します。

マイクロピペットを使用して、正確かつ安全に受精を促します。

6胚培養

採卵後、受精した卵子は2〜7日間培養します。

厳格な管理のもと、培養器と培養液を用いて細胞分裂を促進します。

7胚移植

正常に発育した胚をカテーテルで子宮内に移植します。

移植は数分で終了し、痛みもほとんどありません。

当日は激しい運動を避け、翌日以降は通常の生活に戻ることができます。

8ホルモンの補充

黄体ホルモン剤を服用していただき、子宮内膜を厚くし、胚の着床をサポートします。

9妊娠判定

胚移植後12日目前後に妊娠判定を行います。

血液検査でホルモン値を測定し、妊娠の成立を確認します。

顕微授精の

メリット・デメリット

メリット

精子の選別ができる

顕微授精では、顕微鏡下で形態が良く運動性の高い精子を選別し、卵子に注入します。

このため、妊娠に適した精子を使用することで、妊娠率の向上が期待できます。

一般的な体外授精よりも

受精率が高い

顕微授精では、精子を直接卵子内に注入するため、一般的な体外授精よりも受精率が高い傾向にあります。

特に、精子の運動率が低い場合や乏精子症のケースで有効です。

デメリット

卵子が変性するリスクがある

精子を注入する際、マイクロピペットで卵子に針を刺すため、稀に卵子が変性してしまう可能性があります。

これにより、受精が成立しない場合もあります。

採卵時の出血などの

リスクがある

採卵時には、針を卵胞に刺して卵子を採取します。この処置に伴い、以下のようなリスクが発生する場合があります:

- 出血: 採卵後に出血が見られることがありますが、多くの場合軽度です。

- 感染症: 極めて稀ですが、採卵時に細菌感染が起こる可能性があります。

- 他臓器の損傷: 子宮や腸、膀胱、尿管などの周囲臓器が針で傷つくリスクは極めて低いですが、完全に排除することはできません。

顕微授精に関する質問

顕微授精にリスクがあると言われるのはなぜですか?

顕微授精では、採卵や授精、胚移植といったプロセスで人の手を介した処置が行われます。

たとえば授精の際に卵子へ針を刺す操作では、卵子が変性して受精に至らないリスクがあります。ただし、これらのリスクは慎重な手技で最小限に抑えられます。

顕微授精は流産の可能性が高まりますか?

自然妊娠に比べると、顕微授精や体外授精での流産率は約20%と高めであると言われています。

主な原因として、不妊治療を受ける方の年齢が高いことや、卵子・精子の質が低下していることが挙げられます。

顕微授精そのものの操作が流産率を高める直接的な要因ではなく、治療を必要とする方の基礎的な生殖状態が影響を及ぼしていると考えられています。

顕微授精ではどれくらいの通院が必要ですか?

顕微授精のスケジュールには、以下の通院が含まれます

- 排卵誘発(卵巣刺激):診察や血液検査、超音波検査(2~3回程度)

- 採卵および胚移植:採卵のための来院、および胚移植のための来院

- 妊娠判定:胚移植後、妊娠の判定

通院回数の目安

- 採卵のみの場合:合計4回程度

- 採卵から胚移植まで行う場合:合計6回程度

スケジュールは患者さまの状態に応じて調整します。詳細は診察時にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

顕微授精は保険適用?いくらかかりますか?

顕微授精を含む体外授精は、2022年より以下の条件で健康保険が適用されています:

- 年齢制限:女性が43歳未満であること

- 回数制限:

| 40歳未満 | 胚移植 6回まで |

|---|---|

| 40~43歳未満 | 胚移植 3回まで |

- 婚姻関係:法律上の夫婦または事実婚関係であること

保険適用時の費用

顕微授精のみの場合、1回あたりの自己負担額(3割負担、授精操作にかかる費用)は、14,400~38,400円程度です。費用は採卵する卵子の数や治療内容によって異なります。

詳細な費用については、診察時にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。